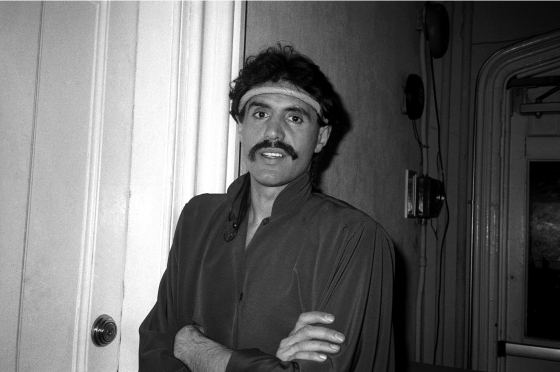

Все это случилось в начале 1999 года. Город Иркутск. В одном из ПТУ обнаружили ВИЧ у подростка. Проверили весь ПТУ, и оказалось, что чуть ли не у половины учащихся СПИД. Раньше слово ВИЧ у нас не знали. В то время мне было 24 года. Так как я вел достаточно распутный образ жизни, пошел сдавать тест на ВИЧ в инфекционную больницу. Оказалось, что там очень большая очередь из молодых ребят. Большинство из них, конечно, были потребителями инъекционных наркотиков. Как правило, сразу человеку не сообщают. Как же это было-то? Видимо, да, скорее всего, я туда приехал за результатом, и мне сказали, что что-то не получилось, надо пересдать кровь еще раз. Я пересдал, и через пару недель мне сообщили о диагнозе. В каком-то обыкновенном кабинете у врача. Текст с круглой синей печатью справа и какой-то информацией о том, что — как я понял — если я кого-то заражу, то меня посадят. На мой вопрос «Как дальше жить?» врач ответила, что у них наблюдаются пациенты, подчеркну, со СПИДом уже пару лет, так что, мол, логично предположить, что пару лет у вас еще есть. Что дальше — неизвестно. О терапии никакой речи в 99-м году в Иркутске быть не могло. Я вышел оттуда и — что я помню из своих ощущений — такая тишина, что очень несвойственно людям, употребляющим наркотики. Всегда находились какие-то общие темы для разговора. А тут прямо какая-то тишина гробовая. Каждый делал вид, что он не здесь, что это произошло не с ним, что СПИД — не его история.

В принципе, было ожидание смерти. И всевозможные способы гнать эти мысли, это ожидание, не соприкасаться с ними. В той среде, где я общался, СПИД не был поводом для разговоров. Ты о нем не хотел и не мог с кем-то говорить. Я открылся своему отцу и своему младшему брату, это были наиболее мне близкие люди на тот момент, и, в принципе, нашел поддержку в том плане, что все ровно, все нормально. Отец сказал, что «ты все равно для меня остаешься сыном и все люди чем-то болеют. Что будет дальше — посмотрим, увидим, еще же неясно ничего». И все. Мне, конечно же, хотелось узнать, как живут другие ВИЧ-положительные люди, чем они живут, какими ожиданиями, но поговорить о СПИДе с моими знакомыми с ВИЧ было равносильно, как поговорить о смерти. Мы об этом не разговаривали. Мы об этом, собственно, ничего не знали.

В Иркутске, в Сибири такого не было. Лет через пять, кажется, в 2004-м, я был в реабилитационном центре. Мне повезло, что в Сибири мощно работала в то время организация «АСЕТ», был такой миссионер, протестантский харизмат, и у них была программа профилактики, они работали в Иркутске в реабилитационных центрах. Я встретился с одним из представителей этой программы. Первое, что я узнал о ВИЧ вообще, о людях, живущих с ВИЧ, о движении — это адрес журнала «Шаги», то, что [Игорь] Пчелин тогда делал. Туда надо было написать письмо, рассказать свою историю получения статуса, и тебе приходил бесплатно этот журнал. Я написал письмо, мне пришел журнал, и я получил первую более-менее адекватную информацию о ВИЧ-инфекции. Так я узнал, что где-то есть группы взаимопомощи, есть консультирование. И в этот же период я наконец-то встал на учет и стал заниматься активизмом. Мне стала доступна информация о ВИЧ, появился проект «Инфоцентр», где была должность равного консультанта, и я, собственно, попал в этот проект и на эту позицию.

Безусловно, большое влияние на меня оказало два фактора: первое — то, что после получения статуса я впервые встретился с христианскими ценностями. Я ведь был таким полукриминальным элементом, грубо говоря, «каждый за себя, кто сильнее». И эта ситуация с ВИЧ была драматичной. Нельзя было ни с кем поговорить. Эти пять лет я ездил по разным городам, сдавал анализы, не общался ни с кем, не видел даже, что со мной происходит. И все, кто вокруг меня говорил о ВИЧ, они говорили с некой драмой, это ведь трагедия. И вот я впервые встречаю людей, которые не говорят о ВИЧ драматично. Ну, не сказать, что у них от ВИЧ горели глаза, но они были полны решимости помогать другим. И вот христианские ценности — жить не ради себя, а ради других — это раз. А два — что можно активно реализовываться в этом. Это классно, это приносило драйв, потому что отчасти это чем-то напоминало атмосферу употребления наркотиков: у тебя есть вызов, есть понятие жизни и смерти, ты на грани жизни и смерти спасаешь души, спасаешь людей — все это был такой достаточно мощный мотиватор для активизма. Плюс было очень много возможностей в плане поддержки. И еще один плюс — мой открытый статус. Нас в то время было не так много по всей стране, два-три десятка лиц, которые мелькали в средствах массовой информации и которых знали на уровне региона. И все эти факторы: христианские ценности, отсутствие драмы, возможность финансовой поддержки, открытый статус — это все мотивировало и двигало вперед. И конечно, была хорошая обратная связь, то есть я видел людей, которым мы реально помогали.

Сейчас-то я больше такая офисная крыса. Помогаю в большей степени новичкам актуализировать свои возможности. Это уже больше такой региональный охват: Восточная Европа, Центральная Азия, я провожу тренинги. Приезжает Алма-Ата, Бишкек, Ереван, Челябинск, Калининград. И безусловно, стараюсь ребятам передать опыт, навыки, начиная от консультирования и заканчивая организацией, менеджментом проектов. Наверное, в большей степени сейчас это мой основной активизм. При этом я остаюсь равным консультантом. Я же работаю в клинике, где много ВИЧ-положительных пациентов. И там в неделю раза два встречаюсь с людьми, которые только узнали о ВИЧ-статусе. Понятно, что, скорее всего, кроме этой возможности сейчас поговорить с другим человеком, у них возможности бы не было. Я не закрыл свой статус, притом что у меня отрицательная супруга и двое детей. Остаюсь с открытым статусом.

Дочке еще ничего не объяснишь, ей двух лет еще нет. Старшему сыну восемь лет. Случайно совершенно вышло, что как-то журналисты попросили поснимать у нас дома. И после того как они ушли — а ребенок слышал все, — он мне впрямую задает вопрос: «Папа, а у тебя ВИЧ?» Я говорю: «Да». Чуть позже мы ему объяснили, что это такое. В принципе, вопросов больше не возникло. Он к психологу ходил, ну, не по этому поводу, а вообще в принципе, и на эту тему тоже психолог давал обратную связь, что он хорошо принял мой диагноз и видит, как я пью таблетки, и знает, где папа работает, чем занимается. Даже его воспитательница, когда он был в детском садике, знала о моем статусе. Как правило, у ВИЧ-положительных родителей большой уровень тревоги, они боятся, что об их статусе узнают. Но, на мой субъективный взгляд, мне показалось, что у воспитателя какое-то уважение ко мне появилось, когда она узнала, что я ВИЧ-положительный.